トピックス

健祥会グループのさまざまな出来事/各施設ブログ/メディア情報を発信しています

ゲストスピーカーとして四国大学で講義

四国大学副学長 加渡いづみ教授のお声かけにより、健祥会グループのSDGsの取り組みを学生さんたちに紹介する機会をいただき、常務理事中村晃子が[SDGs探究]の授業に登壇しました。SDGsについての知識を持ち、自分との関りを考えながら経済・環境・社会の視点から地域課題と向き合うという目的のもとに開講され、学部学年を横断して約100名の皆さんが履修する講義です。

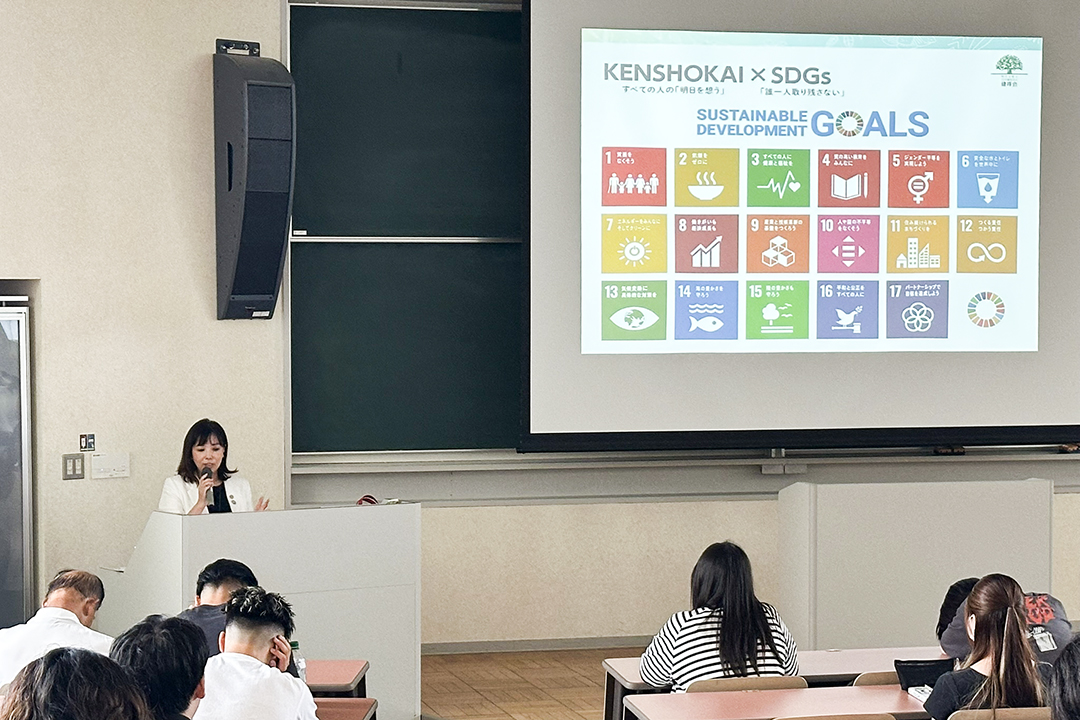

誰一人取り残さない社会へ SDGsで読み解く健祥会グループ

中村晃子講義内容

冒頭、総合福祉事業体としてのグループの概要を紹介した後、少子高齢・人口減少が深刻化している日本社会の実態を数値を示して解説。人口構造の変化にともなう社会課題への対応について語り、「誰かを助ける」だけではなく「自分自身が安心して生きられる社会」をつくることが福祉の役割において必要であり、福祉は社会全体を支えるセーフティネットとしてSDGsの理念「誰一人取り残さない」と深く結びついていると語りました。

さらにSDGsの掲げる17の目標について、介護ロボットの活用とDXの促進、ジェンダー平等の実現、ダイバーシティ経営、フードドライブ活動、ヤングケアラー支援などなどグループにおけるさまざまな実践を紹介。グループの事業に関係する3つのステークホルダー(利用者・職員・地域社会)の視点から、「“困ったときに助ける”だけでなく“そもそも困らない社会”をつくるためにさらなる取り組みをすすめ、健祥会グループとして、福祉で社会の基盤を支えていきたい」と抱負を語って結びました。

講義の後、学生たちがタブレットに書き込んだコメントがモニターに映し出されるというスタイルでの質疑応答に、たくさんの真摯な感想や質問が寄せられました。

「超少子高齢化の現状を理解しているつもりでいたが改めてその深刻さが身につまされた」という所感や「社会を支える基盤としての福祉の必要性・重要性を再認識した」という声に嬉しい手応えをいただき、若い皆さんの福祉への関心のきっかけとなれたのならとても意義深い時間でした。また、「『SDGs』はかけ声ばかりかと思っていたが、健祥会での多くの実践に共感した」とのコメントが寄せられたことも大きな喜びでした。

また、授業の中で、医療や介護サービスの享受において「格差」は存在すると思うかの問いに61%の学生がかなり存在すると答えたことは非常に印象的であり、誰一人取り残さない社会をめざす上でのひとつの示唆であると感じました。

福祉の現場からの発信に熱心に耳を傾け、感じ、考え、共感してくださった学生の皆さん、そして貴重な機会をくださった加渡教授、ありがとうございました。